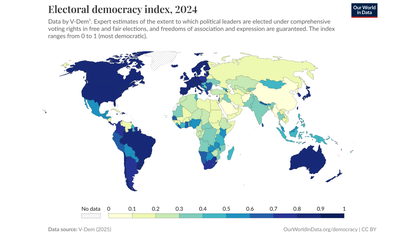

Demokratie als Staatsform, die für freie Wahlen, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit und den Schutz der Menschenrechte steht, ist international auf dem Rückzug. Nach dem Index, den das V-Dem-Institut der Universität Göteborg jährlich erstellt, gibt es weltweit nur noch 29 „liberale Demokratien“, die alle definierten Kriterien erfüllen. Rechnet man die „Wahldemokratien“ hinzu, in denen zwar gewählt wird, andere wichtige Bürgerrechte jedoch eingeschränkt sind, kommt man auf insgesamt 88 Länder, in denen 28 Prozent der Weltbevölkerung leben: nur gut jeder Vierte der acht Milliarden Menschen.

Demokratie: international nur noch eine Ausnahme

Vor zwanzig Jahren, 2004, lebte noch eine Mehrheit der Menschheit in Demokratien: 51 Prozent, gegenüber 49 Prozent in Autokratien. Autoritäre Staatsformen haben seitdem einen starken Aufschwung erlebt und sind weiter auf dem Vormarsch. 91 Länder haben bereits autokratische Regierungen, 45 Länder bewegen sich nach Einschätzung des Instituts (weiter) in Richtung Autokratie – während nur 19 Länder sich derzeit demokratisieren. Das Rekord-Wahljahr 2024 hat diesen Trend bestätigt.

Was also läuft schief?

In vielen Ländern wird ein „Erstarken des Populismus“ für diese Entwicklung verantwortlich gemacht: Parteien meist vom rechten Rand des politischen Spektrums, die einfache Lösungen für komplexe Probleme versprechen.

Der „Economist“, dessen „Democracy Index“ zu ähnlichen Ergebnissen wie das V-Dem-Institut kommt und 25 „vollständige“ Demokratien zählt, sieht darin allerdings nur ein Symptom, nicht die Ursache: Die Demokratie habe „kein Populismus-, sondern ein Effizienz-Problem“. Von den dem Index zugrunde liegenden Kategorien hat „Funktionieren der Regierung“ im Durchschnitt die mit Abstand schlechteste Bewertung. Der „Economist“ sieht einen „Kipppunkt ” erreicht, nach dessen Überschreiten es schwieriger werde, die Probleme zu lösen.

Der Staat muss liefern

Und mit „Funktionieren der Regierung“ sind wir auch bereits beim Thema Infrastruktur, „eine der sichtbarsten Formen staatlicher Leistungserbringung“, wie der US‑Ökonom Francis Fukuyama schreibt.

Fukuyama, der 1989, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, noch vom endgültigen Sieg der Staatsform Demokratie überzeugt war und daher das „Ende der Geschichte“ ausrief, warnt heute, dass Menschen demokratische Systeme am Ergebnis messen: „Wenn Demokratien schlecht bei der Bereitstellung öffentlicher Güter wie Infrastruktur abschneiden, sinkt das Vertrauen, und die Zustimmung zu autoritären Angeboten wächst.“

Einige der etabliertesten Demokratien der Welt, wie die USA, Großbritannien und Deutschland, lieferten bei Infrastruktur nicht, beobachtet Fukuyama, und nennt als Beispiele das „Schneckentempo“, mit dem das California High-Speed Rail-Projekt vorangehe. 2008 per Volksentscheid beschlossen, befindet sich das Projekt auch 17 Jahre später noch im Bau: Ein erstes Teilstück im Central Valley wird errichtet, aber der Betrieb ist weiterhin nicht absehbar; ein Enddatum oder eine Eröffnungsperspektive nennt auch der aktuelle Fortschrittsbericht von 2025 nicht.

In Großbritannien ist von dem Hochgeschwindigkeitsprojekt HS2, das London mit den Städten Manchester und Leeds im Norden Englands verbinden sollte, nur noch der geplante Abschnitt bis Birmingham übrig, weniger als die Hälfte der ursprünglichen Streckenlänge; auch 13 Jahre, nachdem die Regierung grünes Licht für das Projekt gegeben hat, gebe es selbst dafür keinen verlässlichen Zeitplan, kritisiert das Public Accounts Committee des britischen Parlaments.

In Deutschland ist das Bahnhofsprojekt „Stuttgart 21“, 1994 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und seit 2010 im Bau, auch nach rund 15 Jahren Bauzeit noch nicht abgeschlossen; die Eröffnung wurde gerade wieder verschoben, auf unbestimmte Zeit. Und die früher einmal sprichwörtliche Pünktlichkeit der Deutschen Bahn erreicht immer neue Tiefstände: Im vergangenen Oktober war fast jeder zweite Fernzug (48,5 Prozent) verspätet.

Der gesellschaftliche Vertrag ist gefährdet

Solche Fehlschläge gefährdeten die „Output-Legitimität“ des Staates, meint Fukuyama, und belasteten damit den gesellschaftlichen Vertrag, die Grundlage der Demokratie: Die Bürgerinnen und Bürger geben der Regierung die Entscheidungsgewalt über weite Teile des öffentlichen Lebens und erwarten dafür Garantien für Sicherheit, Fortschritt und Wohlstand – ein einfacher „Mechanismus der Gegenseitigkeit“, wie es der Niederländer Hans Keman nennt.

Keman hat in 36 europäischen Ländern untersucht, wie es um die staatliche Legitimität und die Unterstützung für Demokratie bestellt ist. Die empirische Korrelation ist deutlich: Staaten, die als leistungsfähig wahrgenommen werden, erzielen höhere Zustimmungswerte zu demokratischen Institutionen.

Und auch der umgekehrte Zusammenhang lässt sich belegen: Wenn Regierungen öffentliche Ausgaben einschränken und etwa Investitionen in Infrastruktur kürzen, sinkt das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des demokratischen Systems, und die Menschen wenden sich vermehrt extremen Anti-Establishment-Parteien zu. Eine Studie der schwedischen Riksbank hat bei der Auswertung von 200 Wahlen in europäischen Ländern zwischen 1980 und 2015 „signifikante politische Kosten“ dieser Sparpolitik festgestellt: Ein Prozent Kürzung öffentlicher Investitionen vor Ort führt danach zu einem Anstieg des Stimmenanteils für extreme Parteien um rund drei Prozentpunkte.

Teufelskreis aus Enttäuschung und Demokratiefeindlichkeit

Mit der politischen Fragmentierung wird der Handlungsspielraum der Regierenden weiter eingeschränkt, so dass sie noch weniger „liefern“ können und das Misstrauen gegenüber dem demokratischen System weiter zunimmt – die Autoren der Studie sprechen von einem „Teufelskreis“.

Die gute Nachricht: Dieser Trend lässt sich umkehren. Eine Studie des Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel) hat untersucht, wie sich regionale Förderung aus EU-Mitteln in strukturschwachen Regionen auswirkt. Diese Mittel, etwa aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und dem Kohäsionsfonds, werden zu einem großen Teil für regionale Infrastrukturprojekte etwa im Bereich Verkehr eingesetzt, deren Auswirkungen unmittelbar für die Bevölkerung spürbar sind. In Regionen mit solcher Förderung hat die IfW-Untersuchung bei den Wahlen zum Europäischen Parlament einen Rückgang des Stimmenanteils rechtspopulistischer Parteien um zwei bis drei Prozentpunkte festgestellt – Infrastruktur als demokratischer Stabilisator.

Jeder Euro wird verdoppelt

Die positive Wirkung staatlicher Investitionen hat natürlich auch mit den wirtschaftlichen Effekten solcher Interventionen zu tun, etwa dem Entstehen zusätzlicher Arbeitsplätze. Programme wie das deutsche Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität, mit dem in den kommenden zehn Jahren 500 Milliarden Euro unter anderem in das Schienennetz investiert werden sollen, zahlen sich unmittelbar aus. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat errechnet, dass die Wirtschaftsleistung infolge des Investitionspakets um zusätzliche zwei Prozent steigen wird – jeder investierte Euro bringt danach zwei Euro ein.

Voraussetzung für die vom DIW berechneten Effekte ist, dass das Geld so verwendet wird wie angekündigt und nicht „versickert“, wie das Deutsche Verkehrsforum bereits mahnt. Nach seinen Berechnungen könnte nur ein Drittel der Mittel tatsächlich bei der Verkehrsinfrastruktur ankommen, während der Rest mit Hilfe von Haushaltstricks zweckentfremdet würde. Davor warnt auch der Bundesrechnungshof und fordert, für die Investitionen zumindest „das Kriterium der Zusätzlichkeit“ gesetzlich festzulegen.

Wenn die Regierung nicht „liefert“ wie versprochen, kommt die „Feedback-Schleife“ zum Tragen, die der frühere US-amerikanische Verkehrsminister Pete Buttigieg beobachtet: „Öffentliche Institutionen lassen die Menschen im Stich, und die Menschen zögern dann, diesen öffentlichen Institutionen die Befugnis zu übertragen, ihre Probleme zu lösen.“

Was also tun?

Aus meiner Sicht ist dreierlei notwendig:

- Erstens: Wir müssen ausreichend in Infrastruktur investieren. Einsparungen in diesem Bereich rächen sich, wie wir gesehen haben, sofort und wirken lange nach. Deshalb müssen die erforderlichen Mittel verlässlich und langfristig zur Verfügung gestellt werden – eine jährlich wiederkehrende Unsicherheit durch politisch bestimmte Haushaltsentscheidungen wie etwa in Deutschland ist kein tragfähiges Modell.

- Zweitens: Die Umsetzung muss sichergestellt werden. Natürlich, ein demokratisches System mit seinen Mitbestimmungsmöglichkeiten und dem Anspruch, die Rechte und Interessen aller Beteiligten zu berücksichtigen, ist von vornherein langsamer als eine Autokratie, in der die Regierung einfach bestimmen kann. Aber für zentrale Vorhaben muss es auch in der Demokratie Möglichkeiten geben, eine schnelle Umsetzung zu sichern. Kanada hat kürzlich ein „Major Projects Office“ beim Premierminister eingerichtet, das Infrastrukturprojekte, die im nationalen Interesse liegen, durch schlankere Verfahren beschleunigen soll. Auf der Liste der priorisierten Projekte steht auch die Hochgeschwindigkeitsstrecke Alto High-Speed Rail, die Toronto und Qébec verbinden soll.

- Und drittens brauchen wir parteiübergreifende Zusammenarbeit. Große Infrastrukturprojekte haben einen längeren Zeithorizont als Legislaturperioden. Das hat das größte Infrastrukturprojekt Australiens zu spüren bekommen, Inland Rail. Die auf 1.700 Kilometer geplante Bahnstrecke für Gütertransporte wurde nach dem Regierungswechsel 2022 auf ein Drittel zusammengestutzt, der größere Teil wurde zunächst gestoppt und auf unbestimmte Zeit verschoben. Für solche Projekte braucht es einen langen Atem und daher einen Konsens über Parteigrenzen hinweg.

Der Staat sind wir

Die Forderung, die Politik müsse „liefern“, greift allerdings aus meiner Sicht zu kurz. Demokratie ist kein Service, den wir bestellen. Demokratie muss von uns allen gestaltet werden. Denn anders als in dem Ausspruch „L’état, c’est moi“ – „Der Staat bin ich“, der (wenn auch wohl fälschlich) dem absolutistisch herrschenden „Sonnenkönig“ Ludwig XIV. zugeschrieben wird, gilt in der Demokratie: „Der Staat sind wir.“

Was also können wir dazu beitragen, das beschriebene Dilemma aufzulösen und die Demokratie zu stärken?

Als Unternehmen können wir unsererseits liefern, also unseren Job machen. Bei Vossloh bedeutet das, unsere Weichen, Schwellen und Schienenbefestigungen so langlebig, nachhaltig und wirtschaftlich wie nur irgend möglich zu machen und zusätzlich eine intelligente, vorausschauende Wartung des gesamten Systems zu ermöglichen. So erhöhen wir die Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene und senken die Lebenszykluskosten der Komponenten. Das ist unser Versprechen für unsere Kunden – und gleichzeitig unser Beitrag zu einer funktionierenden Infrastruktur.

Und als Bürger? Kann ich: wählen gehen. Meine Stimme demokratischen Parteien geben. Mich konstruktiv an der politischen Debatte beteiligen. Und, auch das: der Politik zugestehen, dass eine Demokratie nicht auf Knopfdruck liefern kann und manche Dinge etwas mehr Zeit brauchen.

Liefern allerdings müssen wir. Ich bin überzeugt: Die Infrastruktur ist die wichtigste Baustelle unserer Demokratie.

Bildquellen:

Titelbild: "Democracy" von Marija Zaric, Unsplash

Keine Hochgeschwindigkeit beim Bau: California High-Speed Rail (Courtesy California High-Speed Rail Authority)

Fast jeder zweite Zug zu spät: Deutsche Bahn (Copyright: Deutsche Bahn AG / Oliver Lang)

Pete Buttigieg: „Öffentliche Institutionen lassen die Menschen im Stich.“ (United States Department of Transportation)

Quellen und weiterführende Literatur

(in Englisch oder, wenn vorhanden, in Deutsch)

V‑Dem Democracy Report 2025: „25 Years of Autocratization – Democracy Trumped?“

Der Bericht analysiert Daten zu 202 Ländern und zeigt, dass 2024 erstmals mehr Autokratien als Demokratien existieren (91 vs. 88). Nur 29 Länder gelten als liberale Demokratien. Der Anteil der Menschen, die in Demokratien leben, sank von 51 Prozent im Jahr 2004 auf 28 Prozent im Jahr 2024, während 72 Prozent der Bevölkerung autokratisch regiert werden. Fast 40 Prozent der Menschen leben in Staaten, die sich aktuell von der Demokratie entfernen.

Economist Intelligence Unit: Democracy Index 2024

Der Index bewertet 167 Länder nach fünf Kategorien. Er unterscheidet 25 „vollständige“, 46 „fehlerhafte“ Demokratien, 36 Hybridregime und 60 autoritäre Regime. Nur 6,6 Prozent der Weltbevölkerung leben danach in einer vollständigen Demokratie; 39,2 Prozent leben unter autoritären Regimen. Der Index betont, dass Demokratie eher ein Leistungs‑ als ein Populismusproblem habe; schwache Regierungen und unzureichende Dienstleistungen untergraben demzufolge das Vertrauen.

Hinweis zur Nutzung von Demokratie‑Indizes

Die im Artikel zitierten Indizes des Varieties of Democracy‑Projekts (V‑Dem) und der Economist Intelligence Unit (Democracy Index) gelten als etablierte Maßstäbe für die globale Demokratiemessung. Allerdings sind sie nicht frei von methodischer Kritik:

- V‑Dem‑Index: Der V‑Dem‑Index stützt sich neben objektiv messbaren Kriterien stark auf Einschätzungen einer kleinen Gruppe von Länderexpertinnen und ‑experten (in der Regel fünf pro Land). Kritiker bemängeln, dass diese Expertenauswahl und die Gewichtung der Indikatoren nicht transparent seien und dass dadurch Verzerrungen entstehen können. So wird etwa darauf hingewiesen, dass einige autoritäre Staaten in den objektiven Teilindizes perfekte Werte erhielten, während demokratische Länder durch die subjektiven Teilindizes abgewertet würden. Zudem weisen Analysen auf Widersprüche zwischen den verschiedenen Teilindizes hin und kritisieren, dass V‑Dem seine Bewertungen zu stark auf „arbiträre Expertenurteile“ stütze.

- Democracy Index (Economist Intelligence Unit): Auch der Demokratie‑Index der Economist Intelligence Unit beruht auf Expertenbefragungen und wird für seinen stark liberal geprägten Demokratiebegriff kritisiert. Politikwissenschaftler monieren, dass der Index keine Indikatoren zur sozialen Absicherung oder wirtschaftlichen Gleichheit enthalte und sich nur auf einen begrenzten Kreis anonymer Gutachter stütze. Einige Kommentatoren sehen in der Zusammenstellung der Indikatoren und in der Auswahl der Themen (z. B. die ausführliche Darstellung einzelner Konflikte) eine inhaltliche Voreingenommenheit.

Weiterführende Lektüre:

- Indian Century Roundtable: „Inside the V‑Dem Rankings“ – kritische Analyse des V‑Dem‑Index und seiner Messmethoden.

- GlobalOrder: „The Inaccuracy of Methodology: The Case of V‑Dem“ – Diskussion über subjektive Bewertungsverfahren und Expertenauswahl.

- ECPR‑Blog „The Loop“: „Is the Economist Intelligence Unit’s Democracy Index little more than a joke indicator?“ – Überblick über die wichtigsten Einwände gegen den Democracy Index, einschließlich fehlender sozialer Indikatoren und liberaler Voreingenommenheit.

- Solidarity Post: „The Democracy Index is biased propaganda“ – kritischer Beitrag zu ideologischen Prämissen und thematischer Auswahl im Democracy Index.

Diese Einordnungen ändern nichts an der grundlegenden Aussagekraft der Indizes, helfen aber dabei, ihre Ergebnisse in den Kontext der wissenschaftlichen Debatte einzuordnen.

Cambridge Report „Global Satisfaction with Democracy 2020“

Das umfassende weltweite Datenprojekt kombiniert 25 Umfragen mit vier Millionen Antworten aus den Jahren 1973–2020 und zeigt, dass die Unzufriedenheit mit der Demokratie seit 2005 stark gestiegen ist und 2019 einen Rekord erreichte. Der Bericht bietet regionale Analysen und untersucht Zusammenhänge mit wirtschaftlicher Entwicklung.

Die Autoren warnen, dass Demokratien an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn sie schlecht bei der Bereitstellung öffentlicher Güter wie Infrastruktur abschneiden. Bürger messen Regierungen an den Ergebnissen; autokratische Regime scheinen mitunter effizienter. Die Verfasser betonen, der „gesellschaftliche Vertrag“ beruhe auf Gegenseitigkeit und könne erodieren, wenn die „Output-Legitimität“ sinkt.

Keman definiert „Stateness“ als staatliche Leistungsfähigkeit in Rechtsschutz, Wohlfahrt und Infrastruktur. Er argumentiert, dass mangelnde oder unfaire Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen die Legitimität der Demokratie untergräbt. Historisch hätten Sozial- und Infrastrukturprogramme die Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft gestärkt.

Riksbank Working Paper: „The Political Costs of Austerity“ (2022)

Die Autoren analysieren 200 Wahlen in Europa. Sie finden, dass Kürzungen der öffentlichen Ausgaben, die das regionale BIP um ein Prozent reduzieren, den Stimmenanteil extrem rechter und linker Parteien erhöhen. In der Basisprojektion führt Austerität vier Jahre später zu einem Zuwachs von drei Prozentpunkten für solche Parteien. Austerität mindert zudem die Wahlbeteiligung und erhöht die politische Fragmentierung.

IfW Kiel Policy Brief: „Paying Off Populism“ (2024) (Deutsch)

Die Untersuchung zeigt, dass Investitionen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Kohäsionsfonds in strukturschwachen Regionen den Stimmenanteil rechtspopulistischer Parteien bei Europawahlen um zwei bis drei Prozentpunkte senken (eine Reduktion um 15–20 Prozent). Zugleich steigt das Vertrauen in demokratische Institutionen.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung berechnet, dass ein zehnjähriges Investitionspaket von 500 Milliarden Euro die deutsche Wirtschaftsleistung jährlich um mehr als zwei Prozent erhöhen würde. Der kumulierte Effekt wäre doppelt so hoch wie die Ausgaben (Multiplikator ≈ 2).

OECD „ 2024 Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy “

Das OECD‐Papier stellt den Aufbau von Vertrauen als Kernaufgabe demokratischer Staaten dar. Eine effiziente Genehmigungspolitik, verbesserte Regulierung und umfassende Stakeholder‑Beteiligung sollen Investitionen in klimafreundliche Infrastruktur erleichtern. Gute Infrastruktur trägt danach zur Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger bei, fördert Teilhabe und unterstützt somit die Legitimität demokratischer Systeme.

Weitere zitierte Quellen:

California High-Speed Rail: “Project Update Report 2025”

Committee of Public Acounts, House of Commons, UK: “HS2: Update following the Northern leg cancellation”, Februar 2025

Deutsche Bahn: Stuttgart 21 – Historie

Deutsche Bahn: Erläuterung Pünktlichkeitswerte für den Oktober 2025

New York Times, Interview Pete Buttigieg: „How to regain political trust” (Bezahlschranke)

Deutsches Verkehrsforum: „Sondervermögen versickert – Politik-Brief November 2025“ (Deutsch)

Bundesrechnungshof: „Grundbedingungen für ein wirksames Mehr an Infrastruktur“ (Deutsch)

Major Projects Office Canada: Projects and transformative strategies map