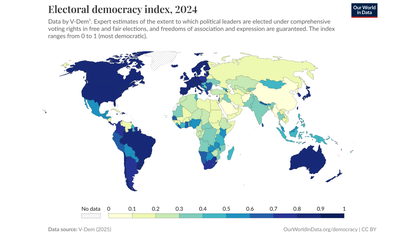

La démocratie, en tant que forme de gouvernement fondée sur des élections libres, la séparation des pouvoirs, l’État de droit, la liberté d’expression et la protection des droits humains, est en recul à l’échelle internationale. Selon l’indice publié chaque année par l’institut V-Dem de l’Université de Göteborg, il n’existe aujourd’hui plus que 29 « démocraties libérales » répondant à l’ensemble des critères définis. Si l’on y ajoute les « démocraties électorales », où les élections ont lieu mais où d’autres droits civiques importants sont restreints, on atteint un total de 88 pays – où vivent 28 % de la population mondiale, soit à peine plus d’un quart des huit milliards d’humains.

La démocratie : désormais une exception mondiale

Il y a vingt ans, en 2004, la majorité de l’humanité vivait encore en démocratie : 51 %, contre 49 % en régime autoritaire. Depuis, les régimes autoritaires ont connu un essor important et continuent de gagner du terrain. 91 pays sont aujourd’hui gouvernés par des régimes autocratiques, et selon l’institut, 45 pays évoluent (encore) dans cette direction – tandis que seuls 19 pays sont actuellement en processus de démocratisation. L’année électorale record 2024 a confirmé cette tendance.

Alors, que se passe-t-il ?

Dans de nombreux pays, on attribue cette évolution à la « montée du populisme » : des partis souvent issus de l’extrême droite politique, qui proposent des solutions simplistes à des problèmes complexes.

Mais selon The Economist, dont l’« Indice de la démocratie » aboutit à des résultats similaires à ceux de V-Dem (25 démocraties dites « pleines »), il ne s’agit là que d’un symptôme, et non de la cause : la démocratie souffrirait non pas d’un problème de populisme, mais d’un problème d’efficacité. Parmi les catégories prises en compte dans l’indice, c’est le « fonctionnement du gouvernement » qui obtient, en moyenne, la pire note. The Economist parle d’un « point de bascule » au-delà duquel il devient de plus en plus difficile de résoudre les problèmes.

L’État doit délivrer

Et ce « fonctionnement du gouvernement » nous ramène directement au thème des infrastructures, « l’une des formes les plus visibles de prestation de services publics », comme l’écrit l’économiste américain Francis Fukuyama.

Fukuyama, qui en 1989 – après la chute de l’Union soviétique – croyait encore à la victoire définitive du modèle démocratique et proclamait alors « la fin de l’Histoire », met aujourd’hui en garde : les citoyens jugent les systèmes démocratiques à leurs résultats. « Lorsque les démocraties échouent dans la fourniture de biens publics comme les infrastructures, la confiance s’effondre – et l’attrait des offres autoritaires augmente. »

Certaines des démocraties les plus établies du monde – les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne – ne sont pas à la hauteur en matière d’infrastructure, observe Fukuyama. Il cite, entre autres, la lenteur extrême du projet de train à grande vitesse en Californie : décidé par référendum en 2008, ce projet est toujours en chantier 17 ans plus tard. Une première section dans la Central Valley est en cours de construction, mais aucune date de mise en service n’est encore en vue ; le rapport d’avancement de 2025 ne mentionne ni échéance finale, ni ouverture prévisible.

Au Royaume-Uni, du projet de train à grande vitesse HS2 – censé relier Londres aux villes de Manchester et Leeds dans le nord de l’Angleterre – il ne reste officiellement plus que la section prévue jusqu’à Birmingham, soit moins de la moitié de la longueur initialement planifiée. Et même pour ce tronçon réduit, 13 ans après la validation du projet par le gouvernement, il n’existe toujours pas de calendrier fiable, critique le Public Accounts Committee du Parlement britannique.

En Allemagne, le projet de gare « Stuttgart 21 », présenté au public en 1994 et en travaux depuis 2010, n’est toujours pas achevé après environ 15 ans de chantier ; son inauguration vient d’être à nouveau reportée – à une date indéterminée. Et la ponctualité, autrefois proverbiale, des chemins de fer allemands atteint des niveaux historiquement bas : en octobre dernier, près d’un train longue distance sur deux (48,5 %) est arrivé en retard.

Le contrat social est en danger

De tels échecs, estime Fukuyama, sapent la « légitimité par les résultats » de l’État (output legitimacy) et mettent à mal le contrat social, fondement même de la démocratie. Les citoyennes et citoyens délèguent au gouvernement le pouvoir de décision sur de vastes domaines de la vie publique et attendent en retour des garanties en matière de sécurité, de progrès et de prospérité – un simple « mécanisme de réciprocité », comme le formule le politologue néerlandais Hans Keman.

Keman a étudié la légitimité de l’État et le soutien à la démocratie dans 36 pays européens. La corrélation empirique est claire : les États perçus comme performants obtiennent un niveau d’adhésion plus élevé aux institutions démocratiques.

Et l’inverse est également vrai : lorsque les gouvernements réduisent les dépenses publiques et, par exemple, diminuent les investissements dans les infrastructures, la confiance dans l’efficacité du système démocratique s’érode – et les électeurs se tournent davantage vers les partis radicaux anti‑système. Une étude de la Banque centrale de Suède (Riksbank) portant sur 200 élections dans les pays européens entre 1980 et 2015 a révélé un coût politique significatif des politiques d’austérité : une réduction d’un point de pourcentage des investissements publics dans une région entraîne une augmentation d’environ trois points du score des partis extrémistes.

Cercle vicieux de la déception et du rejet de la démocratie

La fragmentation politique réduit encore la marge de manœuvre des gouvernants, les empêchant d’« obtenir des résultats » – ce qui accroît encore la défiance à l’égard du système démocratique. Les auteurs de l’étude parlent d’un cercle vicieux.

La bonne nouvelle : cette tendance peut être inversée. Une étude de l’Institut de l’économie mondiale (IfW Kiel) a analysé les effets des aides régionales européennes dans les régions structurellement faibles. Ces fonds – notamment issus du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de cohésion – sont en grande partie consacrés à des projets d’infrastructure régionaux, notamment dans le domaine des transports, dont les effets sont directement perceptibles par la population. Dans les régions bénéficiant de telles aides, l’étude de l’IfW a constaté, lors des élections européennes, une baisse du score des partis populistes de droite de deux à trois points de pourcentage – preuve que l’infrastructure peut agir comme un stabilisateur démocratique.

Chaque euro investi en rapporte deux

L’effet positif des investissements publics est évidemment lié à leurs retombées économiques, comme la création d’emplois. Des programmes comme le fonds spécial allemand pour les infrastructures et la neutralité climatique – doté de 500 milliards d’euros sur dix ans, dont une partie destinée au réseau ferroviaire – produisent des effets immédiats. L’Institut allemand de recherche économique (DIW) a calculé que ce paquet d’investissement permettrait d’augmenter la performance économique de l’Allemagne de deux points supplémentaires – chaque euro investi générant ainsi deux euros de valeur ajoutée.

Pour que les effets calculés par le DIW se concrétisent, encore faut-il que les fonds soient utilisés comme annoncé – et non pas « gaspillés », comme le redoute déjà le Forum allemand des transports (Deutsches Verkehrsforum). Selon ses estimations, seulement un tiers des moyens financiers pourrait réellement parvenir aux infrastructures de transport ; le reste risquerait d’être réaffecté à d’autres postes via des astuces budgétaires.

La Cour des comptes allemande (Bundesrechnungshof) met également en garde et demande que le principe de « supplémentarité » des investissements soit inscrit dans la loi.

Lorsque les gouvernements ne « livrent » pas comme promis, une boucle de rétroaction négative s’enclenche – celle que l’ancien secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, décrit ainsi : « Les institutions publiques abandonnent les citoyens. Et alors, les citoyens hésitent à leur déléguer de nouveau le pouvoir de résoudre leurs problèmes. »

Que faire, alors ?

À mes yeux, trois choses sont nécessaires :

- Premièrement : nous devons investir suffisamment dans les infrastructures. Toute économie réalisée dans ce domaine se paie immédiatement – et produit des effets durables. Les fonds requis doivent donc être disponibles de manière fiable et sur le long terme. Une incertitude budgétaire récurrente, provoquée chaque année par des décisions politiques – comme c’est le cas en Allemagne – n’est pas un modèle viable.

- Deuxièmement : il faut garantir la mise en œuvre. Bien sûr, un système démocratique, avec ses mécanismes de participation et son exigence de prise en compte des droits et intérêts de toutes les parties prenantes, avance plus lentement qu’un régime autoritaire, où le pouvoir peut décider seul. Mais même en démocratie, il doit exister des moyens d’accélérer les grands projets d’intérêt national. Le Canada, par exemple, a récemment créé un « Major Projects Office » rattaché au Premier ministre, pour accélérer les projets d’infrastructure prioritaires via des procédures simplifiées. Parmi eux figure la future ligne à grande vitesse Alto, censée relier Toronto et Québec.

- Troisièmement : nous avons besoin d’une coopération transpartisane. Les grands projets d’infrastructure dépassent le cadre d’une législature. L’Australie en a fait l’expérience avec son plus grand projet d’infrastructure, Inland Rail : une ligne de 1700km pour le transport de fret, réduite à un tiers après les élections de 2022 – le reste a été suspendu pour une durée indéterminée. Pour ce type de projet, il faut de la persévérance – et un consensus au‑delà des clivages politiques.

L’État, c’est nous

Mais exiger de la politique qu’elle « livre », selon moi, ne suffit pas. La démocratie n’est pas un service que l’on commande. Elle doit être construite par nous tous. Contrairement à la célèbre phrase attribuée (à tort) au « Roi Soleil » Louis XIV – « L’État, c’est moi » –, en démocratie, la vérité est autre : « L’État, c’est nous. »

Alors, que pouvons‑nous faire pour résoudre ce dilemme et renforcer la démocratie ?

En tant qu’entreprise, nous pouvons tenir nos engagements et faire notre travail. Chez Vossloh, cela signifie : fabriquer des aiguillages, traverses et fixations de rails aussi durables, économiques et écologiques que possible – tout en permettant une maintenance intelligente et préventive du réseau. Cela améliore la disponibilité des infrastructures ferroviaires et réduit les coûts sur tout leur cycle de vie. C’est notre promesse à nos clients – et notre contribution à des infrastructures efficaces.

Et en tant que citoyens ? Je peux voter. Donner ma voix à des partis démocratiques. Participer de manière constructive au débat public. Et aussi – admettre que la démocratie ne peut pas tout livrer en appuyant sur un bouton, que certaines choses prennent du temps.

Mais livrer, nous devons le faire. Car j’en suis convaincu : l’infrastructure est le plus grand chantier de notre démocratie.

Sources des images :

Header image: Democracy Marija-Zaric

Pas de grande vitesse sur le chantier : California High-Speed Rail (Courtesy California High-Speed Rail Authority)

Près d’un train sur deux en retard : Deutsche Bahn (Copyright: Deutsche Bahn AG / Oliver Lang)

Pete Buttigieg : « Les institutions publiques abandonnent les citoyens. » (United States Department of Transportation)

Sources et bibliographie complémentaire (en anglais)

V‑Dem Democracy Report 2025: „25 Years of Autocratization – Democracy Trumped?“

Le rapport analyse des données portant sur 202 pays et montre qu’en 2024, pour la première fois, le nombre d’autocraties dépasse celui des démocraties (91 contre 88). Seulement 29 pays sont considérés comme des démocraties libérales. La proportion de personnes vivant en démocratie est passée de 51 % en 2004 à 28 % en 2024, tandis que 72 % de la population mondiale vit sous un régime autoritaire. Près de 40 % des habitants de la planète vivent aujourd’hui dans des États qui s’éloignent de la démocratie.

Economist Intelligence Unit: Democracy Index 2024

L’indice évalue 167 pays selon cinq catégories. Il distingue 25 démocraties « pleines », 46 démocraties « imparfaites », 36 régimes hybrides et 60 régimes autoritaires. Selon cette classification, seulement 6,6 % de la population mondiale vit dans une démocratie complète, tandis que 39,2 % vivent sous un régime autoritaire. L’indice souligne que la démocratie souffre davantage d’un problème de performance que d’un problème de populisme : des gouvernements faibles et des services publics insuffisants minent la confiance des citoyens.

Remarque sur l’utilisation des indices démocratiques

Les indices cités dans l’article – le Varieties of Democracy Project (V-Dem) et le Democracy Index de l’Economist Intelligence Unit – sont considérés comme des références établies pour mesurer l’état de la démocratie dans le monde. Toutefois, ils ne sont pas exempts de critiques méthodologiques:

- V‑Dem‑Index: L’indice V-Dem repose, en plus de critères objectivement mesurables, sur les évaluations d’un petit groupe d’experts par pays (en général cinq). Des critiques reprochent à cet indice un manque de transparence dans le choix de ces experts et dans la pondération des indicateurs, ce qui pourrait entraîner des biais. Il est par exemple souligné que certains États autoritaires obtiennent des scores parfaits dans les sous-indices objectifs, tandis que des pays démocratiques sont dépréciés en raison des sous-indices subjectifs. Par ailleurs, des analyses relèvent des contradictions entre les différents sous-indices et critiquent le fait que V-Dem base trop fortement ses évaluations sur des « jugements d’experts arbitraires ».

- Democracy Index (Economist Intelligence Unit): L’indice de démocratie de l’Economist Intelligence Unit repose lui aussi sur des enquêtes auprès d’experts et est critiqué pour sa conception de la démocratie fortement marquée par une vision libérale. Des politologues reprochent à cet indice de ne pas inclure d’indicateurs relatifs à la protection sociale ou à l’égalité économique, et de se fonder uniquement sur un cercle restreint d’évaluateurs anonymes. Certains commentateurs estiment que le choix des indicateurs et des thématiques (par exemple, le traitement détaillé de certains conflits) révèle un parti pris dans le contenu.

Lectures complémentaires :

- Indian Century Roundtable: „Inside the V‑Dem Rankings“ – une analyse critique de l’indice V-Dem et de ses méthodes de mesure.

- GlobalOrder: „The Inaccuracy of Methodology: The Case of V‑Dem“ – discussion sur les évaluations subjectives et la sélection des experts.

- ECPR‑Blog „The Loop“: „Is the Economist Intelligence Unit’s Democracy Index little more than a joke indicator?“ – un aperçu des principales critiques adressées à l’indice de démocratie, notamment l’absence d’indicateurs sociaux et une orientation libérale marquée.

- Solidarity Post: „The Democracy Index is biased propaganda“ – un article critique sur les postulats idéologiques et le choix des thèmes dans le Democracy Index.

Ces mises en perspective ne remettent pas en cause la validité générale des indices, mais permettent de mieux situer leurs résultats dans le contexte du débat scientifique.

Cambridge Report „Global Satisfaction with Democracy 2020“

Ce vaste projet de données mondiales combine 25 enquêtes et quatre millions de réponses recueillies entre 1973 et 2020. Il montre que l’insatisfaction à l’égard de la démocratie a fortement augmenté depuis 2005 et a atteint un niveau record en 2019. Le rapport propose des analyses régionales et examine les liens entre cette évolution et le développement économique.

Les auteurs mettent en garde : les démocraties perdent en crédibilité lorsqu’elles échouent dans la fourniture de biens publics comme les infrastructures. Les citoyens jugent les gouvernements à leurs résultats, et les régimes autoritaires peuvent parfois sembler plus efficaces. Les auteurs soulignent que le contrat social repose sur la réciprocité – et qu’il peut s’éroder si la légitimité des résultats diminue.

Keman définit le concept de « stateness » comme la capacité de l’État à fournir des services dans les domaines de la justice, du bien-être et des infrastructures. Il soutient que l’insuffisance ou l’iniquité dans la fourniture des services publics mine la légitimité démocratique. Historiquement, les programmes sociaux et d’infrastructure ont renforcé le lien entre l’État et la société.

Riksbank Working Paper: „The Political Costs of Austerity“ (2022)

Les auteurs analysent 200 élections en Europe. Ils constatent que des réductions des dépenses publiques, entraînant une baisse de 1 % du PIB régional, augmentent la part des votes en faveur des partis d’extrême droite et d’extrême gauche. Dans leur scénario de base, l’austérité conduit, quatre ans plus tard, à une hausse de trois points de pourcentage pour ces partis. L’austérité réduit également la participation électorale et accroît la fragmentation politique.

IIfW Kiel Policy Brief: „Paying Off Populism“ (2024)

L’étude montre que les investissements issus du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion, lorsqu’ils sont ciblés sur des régions en difficulté structurelle, réduisent la part des voix obtenues par les partis populistes de droite aux élections européennes de deux à trois points de pourcentage (soit une baisse de 15 à 20 pour cent). Dans le même temps, la confiance dans les institutions démocratiques augmente.

DIW aktuell: „Sondervermögen für Infrastruktur: 500-Milliarden-Euro-Investitionspaket würde&nb… (disponible uniquement en allemand)

L’Institut allemand de recherche économique (DIW) estime qu’un programme d’investissement de 500 milliards d’euros sur dix ans augmenterait la performance économique annuelle de l’Allemagne de plus de deux pour cent. L’effet cumulé serait deux fois supérieur au montant des dépenses (multiplicateur ≈ 2).

OECD „ 2024 Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy “

Le document de l’OCDE présente la consolidation de la confiance comme une mission essentielle des États démocratiques. Une politique d’autorisation efficace, une meilleure réglementation et une participation élargie des parties prenantes doivent faciliter les investissements dans des infrastructures respectueuses du climat. De bonnes infrastructures contribuent ainsi à la satisfaction des citoyens, favorisent leur participation et renforcent la légitimité des systèmes démocratiques.

Autres sources citées :

California High-Speed Rail: “Project Update Report 2025”

Committee of Public Acounts, House of Commons, UK: “HS2: Update following the Northern leg cancellation”, février 2025

Deutsche Bahn: Stuttgart 21 – Historie

Deutsche Bahn: Erläuterung Pünktlichkeitswerte für den Oktober 2025

New York Times, Interview Pete Buttigieg: „How to regain political trust” (mur payant)

Deutsches Verkehrsforum: „Sondervermögen versickert – Politik-Brief November 2025“ (Allemand)

Bundesrechnungshof: „Grundbedingungen für ein wirksames Mehr an Infrastruktur“ (Allemand)